현재 일본 요리의 전형인 스시는 전 세계 사람들의 마음과 입맛을 사로잡았다. 절제 속에 세련되고 절묘한 표현과 거기다가 조화로운 맛까지 더해 세심한 장인 정신을 갖추었다는 스시는 일본 요리 예술의 상징이 되었다.

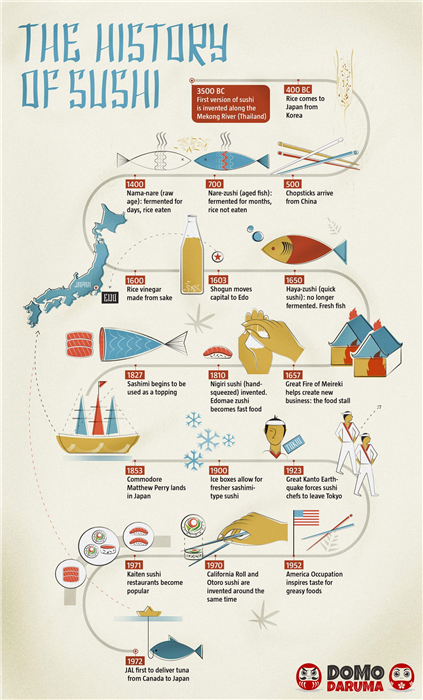

그리고 그것을 모방하여 새로운 창의력으로 스시를 새롭게 한 한국의 초밥집들이 있다. 그러나 초밥의 기원과 진화에 전편에 소개하였다시피 스시는 일본을 대표하는 음식일 뿐, 일본의 것은 아니다. 스시의 뿌리는 중국 남부의 메콩강 유역이거나 베트남 북부의 어디쯤의 '냄새나는' 발효식품이었다.

사실 절인 생선과 쌀을 이용해서 발효시킨 저장식품은 동남아시아, 고대 중국, 일본 등 쌀농사를 짓는 지역이라면 다 존재한다고 보면 된다. 다만 감미로운 생선회와 식초 밥이 어우러진 깨끗하고 신선한 맛이라 평가받고 있다. 가장 최근 형태는 수백 년 전 도쿄의 현대화 속에서 탄생한 새로운 진화이며 이것도 세계의 거의 모든 것이 그렇듯 인류문화의 흐름 중 하나였다. 지금 세계적으로 선풍적으로 팔려나가는 우리의 김밥이 그렇지 아니한가.

예전에 냉장 기술이 도입되기 전, 고대 일본의 바닷가에서도 생선을 보존하는 것이 필수였다. 해안 지역의 어부들은 어획물을 손상하지 않고 장기간 보관해야 하는 어려움에 직면했다. 초밥의 첫 씨앗이 심어진 것은 바로 이 시대였다. 약간 혼란스러울지 모르지만 스시의 포인트는 요리사가 신선한 재료를 더 좋게 만드는 것이 아니라, 더 나쁘게 만들지 않는 데 있다?

아직도 머리를 긁고 있다면 일본뿐만 아니라 전 세계적으로 사랑받는 이 별미의 역사와 진화를 살펴보자. 우리나라의 흑산도 홍어로 전라도식 삭힌 홍어를 생각하면 이해가 될 것이다. 아니면 함경도에서 발달한 가자미식해는 어떨까? 이름을 봐도 식(食)이 밥을 뜻하고 해(醢)는 젓갈을 뜻하므로 밥을 넣은 젓갈이라는 뜻이 된다.

기본적으로 생선과 무, 고춧가루, 소금을 섞고 조밥과 엿기름을 넣어 발효시켜 만든 생선요리다. 식해(食醢, 식혜食醯) 요리법은 토막 낸 생선에 고춧가루, 무, 소금, 조밥, 엿기름을 섞어 발효시킨 저장식품이다. 젓갈, 김치, 술, 식혜의 제조법과 유사한 점이 많으며, 이들의 교집합쯤에 있는 음식이라고 할 수 있다.

스시라고 불리는 일본식 초밥도 그렇다. 나레즈시(붕어초밥)로 알려진 최초의 초밥 형태는 8세기에 등장했다. 일반적으로 민물고기인 생선의 내장을 제거하고 보존 과정을 돕기 위해 소금과 함께 포개진 층(層)처럼 만든 것이다. 그런 다음 생선을 통에 넣고 몇 달 동안 발효되도록 두었다. 이 발효 과정에서 젖산이 생성되어 생선이 부패하는 것을 방지하는 환경이 조성되었다.

시간이 지나면서 일본인은 통에 쌀을 추가하면 발효 과정이 향상된다는 사실을 발견하였다. 쌀은 천연 방부제 역할을 하여 과도한 수분을 흡수하고 유해 박테리아의 성장을 방지하였으며 또한 보존된 생선에 독특한 풍미와 식감을 부여했다.

일본 스시는 대표적으로 4가지를 꼽는다. 첫 번째가 니기리즈시(握り寿司)이다. 스메시를 손으로 쥐어 뭉친 다음 생선, 달걀 등의 재료를 올려 만든 스시이고, 두 번째로 마키즈시(巻き寿司)는 김 등의 재료로 스메시와 생선, 채소 등을 싼 스시이다. 호소마키, 후토마키, 테마키, 군칸마키, 우라마키 등이 있으며, 캘리포니아 롤도 마키즈시의 일종이다. 김으로 싼 것은 노리마키라 부른다.

세 번째가 오시즈시(押し寿司)는 틀에 스메시를 채우고 생선 등을 올린 다음 눌러서 네모난 모양으로 만든 스시이다. 네 번째로 지라시즈시(ちらし寿司)는 스메시 위에 생선, 달걀, 김 등의 재료를 흩뿌리듯 올려 내는 음식이다. 모두 알다시피 스메시(일본어: 酢飯→초밥)는 식초를 친 쌀밥이다. 스시에 사용되는 밥이라 하여 스시메시(일본어: 寿司飯→스시 밥)로도 부른다. 그 외에도 이나리즈시(유부초밥) 등의 다양한 스시가 존재한다.

이쯤에서 떠오르는 몇 가지 생각들이 있을 것이다. 그렇다 스시는 당연하게도 생선과 밥과 식초로 이루어진 조합이다. 각기의 것들이 조화롭게 융합을 이루지 못한다면 오늘에 스시는 존재하지 않았을 것이다. 얼마 전 인기를 끌었던 드라마에서 진양철회장이 초밥을 마는 요리사에게 이렇게 묻는다.

“몇 개고? 밥알 말이다. 몇 개고? " 그러자 당황스러운 질문에 이렇게 대답한다.

”생선량과 밥량 모두 15G을 정량으로 하고 있습니다."

“그래서 몇 개?”

“죄송합니다, 회장님”(꼬리 내리는 소리)

“320개다. 훈련된 초밥 장인이 스시를 쥘 때 보통은 밥알이 320개라, 점심 식사에는 뭐 320개가 적당하다 캐도 오늘 같은 날이나 술하고 같이 낼 때는 280개만 해라, 어이! 배 안 부르구로."

지금같이 풍요로워진 시대, 고도화한 미각을 만족시켜야 하는 시대에는 양보다는 질에 집중할 때 그램이 아니라 밥알 개수가 의미가 있을 것이다. 그래서 밥알의 개수는 초밥의 질에 관련해 취급된 오늘이다. 아무튼 무언가를 알아야 하는데 무게라는 측정법이 실용적이지 않을 때는 개수라는 측정법이 유효해지는 것이다.

참고로 대전대 서화문화연구소의 책임연구원인 손환일 교수에게 문의해보니 스시와 비슷한 음식문화가 1400년 전 경주월지출토목간에 산혜酸醯라고 있었다고 한다. 또 한 고등어 삭힌 것을 고도해(高道醯)라고 알려주셨다.